Bien comprendre le dispositif Éco Énergie Tertiaire

.png)

Un levier réglementaire au service des ambitions climatiques

Dans le cadre de sa stratégie énergétique et climatique, la France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Pour y parvenir, plusieurs lois majeures ont été adoptées, dont la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) en 2015, et plus récemment la Loi ELAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique) en 2018.

| C’est dans ce contexte qu’a été instauré le Dispositif Éco Énergie Tertiaire (DEET), également appelé Décret Tertiaire, qui impose aux bâtiments du secteur tertiaire une réduction progressive de leur consommation d’énergie finale. L’enjeu est crucial : en 2023, le parc tertiaire français représentait environ 1,2 milliard de m², dont 996 millions de m² sont soumis à cette obligation, selon le CEREN. |  |

Des objectifs chiffrés et ambitieux

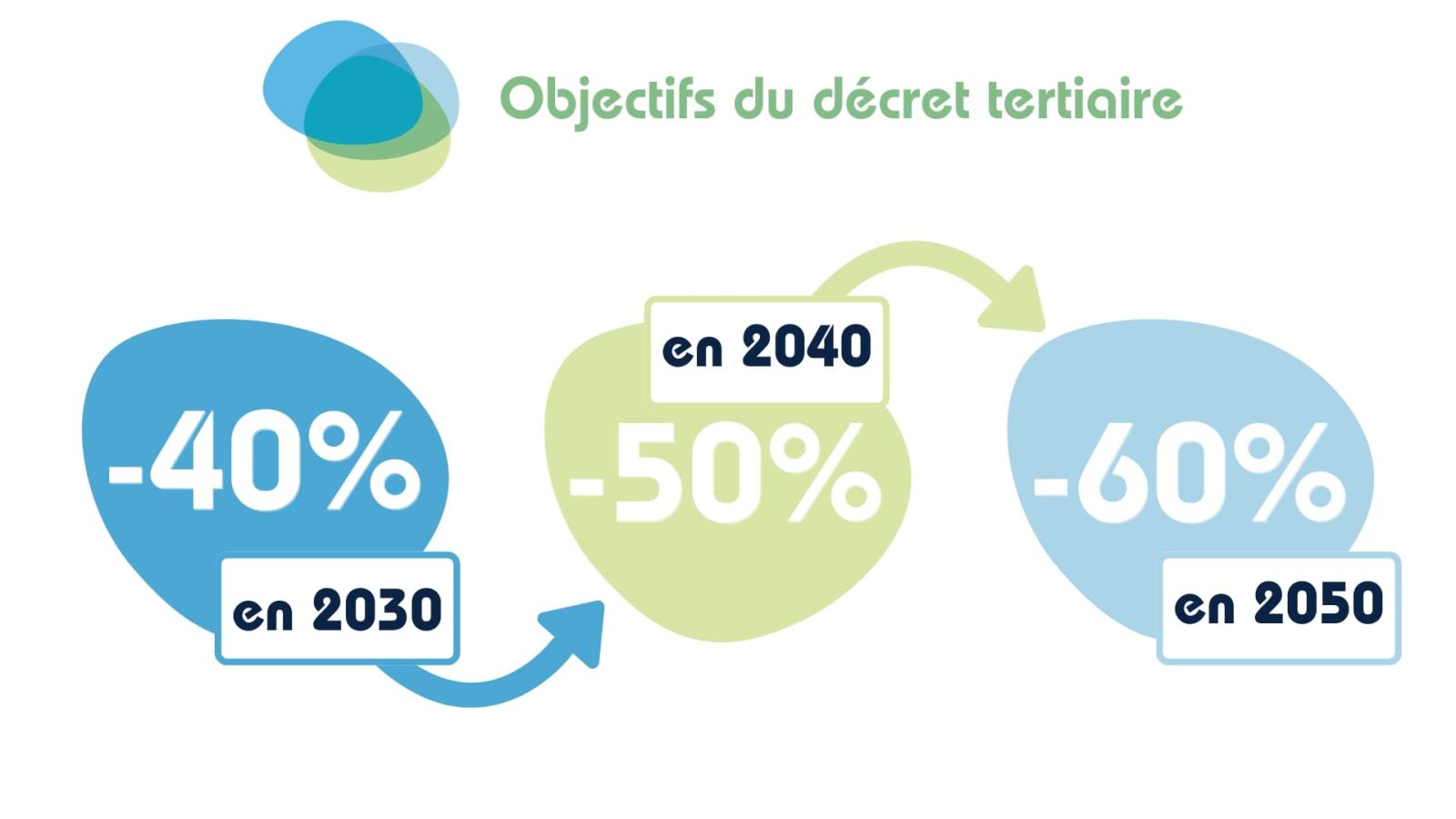

Le DEET fixe des objectifs de réduction de la consommation énergétique par rapport à une référence (en valeur relative ou absolue) et selon trois paliers :

Ces objectifs doivent être atteints grâce à des travaux de rénovation, à l’optimisation des équipements techniques et à une meilleure gestion des usages énergétiques

Comment choisir sa référence ? En fonction de la typologie du bâtiment, de son année de construction, et de son historique de consommation, on choisira entre 2 méthodes de calcul :

Contactez-nous pour choisir la bonne méthode

| Méthode des valeurs relatives qui repose sur l’historique de consommation énergétique d’un bâtiment. Elle vise une réduction en pourcentage par rapport à une année de référence (fixée entre 2010 et 2019). Cette approche est particulièrement adaptée aux bâtiments plus anciens, permettant de prendre en compte leur configuration initiale et leurs usages spécifiques. |

.jpg) | Méthode des valeurs absolues qui fixe un objectif de consommation énergétique exprimé en kWh/m²/an, défini par des seuils réglementaires prédéterminés pour chaque catégorie d’activité (bureaux, commerces, écoles, etc.) et par zone climatique. Ces seuils tiennent compte des meilleures pratiques du secteur et visent à amener les bâtiments vers un niveau de performance énergétique optimal. Elle s’applique principalement aux bâtiments récents ou à ceux qui doivent atteindre des niveaux de performance spécifiques, quel que soit leur historique énergétique. |

Qui est concerné par le DEET ?

Le dispositif s’adresse principalement aux ensembles de bâtiments occupés à usage tertiaire, publics ou privés, d'une surface cumulée de plus de 1000 m² et concerne ainsi une large palette d’établissements : bureaux, commerces, salles de culture et spectacles, établissements d’ enseignement, hôtellerie, imprimerie, transport, justice, logistique, restauration, résidences de tourisme, salles et centres d'exploitation informatique, santé, services publics, salles de sport, parcs de stationnement, locaux de vente et services.

Quelques exceptions existent, comme les lieux de culte, les constructions provisoires et les installations liées à la défense nationale.

À noter : propriétaire ou locataire, les deux sont responsables de l’atteinte des objectifs.

Quelles actions mettre en place ?

Le Dispositif Éco Énergie Tertiaire (DEET) impose une obligation de résultats, et non de moyens. Cela signifie que les propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires doivent impérativement atteindre les objectifs chiffrés de réduction de consommation énergétique d’ici 2030, 2040 et 2050, peu importe les solutions mises en œuvre. Face à ce cadre réglementaire exigeant, Altéame recommande fortement de s’appuyer sur un bureau d’études en efficacité énergétique, qui réalisera alors un audit énergétique, nécessaire pour établir un diagnostic de l'état initial et pour structurer une démarche cohérente, performante et adaptée aux spécificités de chaque bâtiment.

Pour maximiser les chances de réussite, trois axes d’action peuvent être déployés de manière coordonnée :

| Sensibilisation des usagers |

La première étape d’une stratégie énergétique durable repose sur l’implication des occupants des bâtiments. Informer les usagers sur les écogestes du quotidien — comme éteindre les lumières inutiles, limiter l’usage de la climatisation, ou favoriser la ventilation naturelle — est essentiel pour faire émerger une culture de sobriété énergétique.

Des actions de communication (affichages, newsletters, ateliers) peuvent être complétées par la mise en place d’indicateurs de consommation visibles dans les espaces communs (écrans, tableaux d’affichage). En rendant les économies d’énergie tangibles et mesurables, on renforce l’adhésion des usagers et leur sentiment de responsabilité collective.

.jpg) | Rénovation énergétique du bâtiment |

La performance de l’enveloppe et des équipements techniques du bâtiment est un levier structurant. Plusieurs actions peuvent être envisagées à cet endroit :

- Amélioration de l’isolation thermique (toitures, murs, menuiseries) pour limiter les déperditions

- Remplacement des équipements de chauffage vétustes par des équipements performants (chaudières à condensation, pompes à chaleur) réduisant les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergies

- Modernisation de l’éclairage par l’installation d’ampoules LED à haute efficacité énergétique ;

- Optimisation de la ventilation, notamment par des systèmes de VMC double flux permettant de récupérer la chaleur de l’air extrait.

Ces travaux améliorent à la fois la performance énergétique, le confort des usagers et la valorisation du patrimoine immobilier.

| Optimisation de la gestion énergétique |

Une gestion fine et réactive des consommations est indispensable pour pérenniser les résultats. Cela passe par :

- L’installation de capteurs intelligents pour suivre en temps réel la consommation poste par poste (chauffage, éclairage, ventilation…)

- L’utilisation de plateformes numériques de gestion énergétique (Systèmes d’Information Énergétique) qui transforment les données en indicateurs décisionnels

- Le déploiement de systèmes de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) permettant d’automatiser et de piloter les équipements selon l’usage réel des locaux.

Ces solutions permettent une détection rapide des anomalies, une meilleure réactivité et une maîtrise continue de la performance énergétique.

| En s’appuyant sur ces trois leviers — mobilisation des usagers, rénovation technique, et gestion énergétique intelligente —, et avec l’accompagnement d’un bureau d’études expérimenté comme Altéame, les acteurs du tertiaire peuvent répondre efficacement aux exigences du décret, tout en construisant une trajectoire énergétique durable et économiquement rentable. |

Prenez rendez-vous !

Un calendrier ambitieux : 2030, 2040, 2050

Le calendrier du DEET est jalonné de trois dates clés, chacune correspondant à une étape de réduction :

- 2030 : - 40 %,

- 2040 : - 50 %,

- 2050 : - 60 %.

Chaque année, les acteurs concernés doivent déclarer leur consommation sur la plateforme OPERAT (gérée par l’ADEME), avant le 30 septembre. Cette déclaration permet de : https://operat.ademe.fr/public/home

- Suivre les progrès

- Comparer les résultats à l’année de référence

- Adapter les actions si besoin

Bon à savoir : il est possible de mandater un tiers de confiance qui effectue les déclarations pour le compte d’un établissement assujetti. Altéame, en tant que bureau d’études en efficacité énergétique propose cette prestation.

Quelles sont les sanctions en cas de non-conformité ?

Afin d’inciter les entreprises à respecter le dispositif, des mesures coercitives sont prévues dans le cas où les établissements ne respecteraient pas les objectifs :

- Publication des noms des structures non conformes (name & shame)

- Amende administrative d’un montant maximal de 1 500 euros pour une personne physique et de 7 500 euros pour une personne morale peut être prononcée par le préfet

- Une dégradation de l’image et de la notation extra-financière

Mais avant toute sanction, l’objectif est d’accompagner et corriger. En cas de non-atteinte, l’ADEME peut proposer des mesures correctives.

Se faire accompagner par un bureau d’études spécialisé : une stratégie gagnante ?

La mise en conformité avec le Dispositif Éco Énergie Tertiaire (DEET) est un processus exigeant qui nécessite du temps, des ressources et une expertise technique et réglementaire pointue. Cette démarche ne peut se limiter à des initiatives ponctuelles : elle suppose une approche structurée, cohérente et adaptée à chaque bâtiment. En pratique, cela implique de réaliser plusieurs étapes fondamentales.

Tout d’abord, des diagnostics techniques doivent être menés pour évaluer l’état actuel des bâtiments. Ces audits permettent d’identifier les postes les plus énergivores, les dysfonctionnements éventuels des équipements, ou encore les faiblesses de l’enveloppe thermique. Cette photographie initiale est indispensable pour construire une stratégie d’amélioration pertinente.

|  |

Ensuite, des simulations énergétiques sont nécessaires afin de modéliser les impacts des différents scénarios de rénovation. Elles permettent d’évaluer, de manière prospective, les économies d’énergie potentielles selon les actions envisagées. Ces projections aident à prioriser les choix techniques en fonction de leur efficacité, de leur coût et de leur faisabilité.

Sur cette base, un plan d’action chiffré et hiérarchisé peut être établi. Il doit préciser les investissements à engager, le calendrier des travaux, les gains attendus et les indicateurs de performance associés. Ce plan sert de feuille de route pour piloter la mise en œuvre des solutions retenues.

Enfin, une veille réglementaire continue est indispensable pour rester en conformité avec les évolutions du cadre législatif, des normes techniques et des exigences de déclaration sur la plateforme OPERAT. Cela garantit une adaptation rapide aux modifications réglementaires et évite tout risque de non-conformité.

Dans ce contexte, le recours à un bureau d’études spécialisé en efficacité énergétique constitue un véritable atout stratégique. Ces experts vous accompagnent à chaque étape du processus pour :

- Identifier rapidement les leviers d’action les plus efficaces, en s’appuyant sur leur connaissance des technologies disponibles et des pratiques du secteur ;

- Optimiser vos investissements, en vous aidant à allouer vos ressources là où elles génèrent le meilleur retour sur performance énergétique ;

- Assurer un suivi rigoureux de vos consommations via la plateforme OPERAT, en vous accompagnant dans la saisie, l’interprétation et l’exploitation des données ;

- Garantir votre conformité réglementaire, en vous conseillant sur les obligations en vigueur et en vous guidant dans la production des justificatifs demandés par les autorités.

Un bureau d’études agit ainsi comme un véritable chef d’orchestre, conciliant contraintes opérationnelles, enjeux budgétaires et les impératifs énergétiques et environnementaux. Grâce à son accompagnement, la mise en conformité ne devient plus un fardeau, mais une opportunité de valoriser le patrimoine immobilier, de réduire les coûts d’exploitation et de contribuer activement à la transition énergétique.

Conclusion : un levier structurant pour accélérer la transition énergétique

Le Dispositif Éco Énergie Tertiaire incarne une volonté forte de l’État : transformer en profondeur le secteur tertiaire pour réduire l’impact environnemental des bâtiments. Grâce à une stratégie fondée sur la rénovation, la gestion des usages et la modernisation des équipements, les acteurs du secteur peuvent :

- Réduire leurs coûts énergétiques,

- Améliorer le confort des occupants,

- Valoriser leur patrimoine immobilier.

| En s’appuyant sur un accompagnement expert et une démarche structurée, il est possible de transformer cette obligation réglementaire en opportunité de performance durable. Il est temps pour chaque acteur du tertiaire d’entrer résolument dans la transition énergétique. |  |

FAQ

1. Comment savoir rapidement si mon bâtiment est éligible au DEET ?

1-Je suis propriétaire ou locataire □ Oui □ Non

2-Mon établissement héberge les activités tertiaires listées citées ci-dessus □ Oui □ Non

3-Mon bâtiment (ou ensemble de bâtiments) cumule une surface de plancher d'activités tertiaires > ou égale à 1000 m² □ Oui □ Non

Si vous répondez "Oui" aux 3 questions : vous êtes éligible !

2. Quels sont les premiers pas à entreprendre pour se mettre en conformité ?

La première étape est de réaliser un diagnostic technique complet du bâtiment afin d’identifier les sources de surconsommation. Cela inclut l’état de l’enveloppe, des équipements techniques, et des usages énergétiques. Ce diagnostic constitue la base de tout plan d’action.

3. Pourquoi les simulations énergétiques sont-elles nécessaires ?

Les simulations permettent d’évaluer à l’avance l’impact énergétique et économique des différentes solutions de rénovation. Elles aident à comparer plusieurs scénarios et à orienter les décisions vers les opérations les plus pertinentes en fonction des objectifs à atteindre.

4. Qui doit faire la déclaration sur OPERAT ?

Les occupants d’un bâtiment soumis au Décret Tertiaire, qu’ils soient locataires ou propriétaires, doivent déclarer leurs consommations annuellement sur la plateforme OPERAT de l’ADEME. https://operat.ademe.fr/public/home

Il est possible de mandater un tiers de confiance pour réaliser à votre place cette déclaration.

5. La mise en conformité est-elle rentable ?

Oui. Bien qu’elle implique un investissement initial, elle permet :

- De réduire durablement les charges énergétiques,

- D’améliorer le confort des occupants,

- De valoriser le patrimoine immobilier,

- De répondre aux attentes environnementales des parties prenantes (clients, collectivités, partenaires).

C’est donc un levier de performance économique et environnementale.

6. Que se passe-t-il en cas d’impossibilité à atteindre les objectifs fixés par le DEET ?

Dans certains cas, il peut être objectivement impossible d’atteindre les niveaux de réduction de consommation énergétique fixés par le Dispositif Éco Énergie Tertiaire, en raison de contraintes techniques, architecturales, patrimoniales ou économiques. Pour ces situations spécifiques, la réglementation prévoit une possibilité de modulation des objectifs.

Cette modulation doit être justifiée par un Dossier Technique de Modulation (DTM), document détaillé qui doit démontrer, preuves à l’appui, les raisons pour lesquelles les objectifs réglementaires ne peuvent pas être atteints. Le dossier peut notamment faire état :

- De contraintes techniques (impossibilité de travaux en raison de la structure du bâtiment),

- De coûts disproportionnés au regard des économies d’énergie réalisables,

- De contraintes juridiques ou patrimoniales (bâtiments classés, obligations de conservation),

- Ou de conditions d’usage spécifiques limitant les marges d’action.

Ce dossier doit être déposé sur la plateforme OPERAT et est soumis à évaluation par les autorités compétentes. Il ne dispense pas d'agir, mais permet d’ajuster les objectifs à la réalité du terrain, tout en restant dans un cadre réglementaire clair et documenté.